シビアな蟻の生活。

新人デザイナーのエッセン新作。

アーティストが同じだから「ラッツ・オブ・ウィスター」のシリーズっぽく見えるけど、小さい生き物の生活っていう共通点以外は別物。

巣となる個人ボード上で卵→幼虫→成虫と育て、成虫を使って3種類のアクションを行う。

「探索」&「採集」によってリソースを獲得、「掘削」によってマイボード上に部屋を作る。

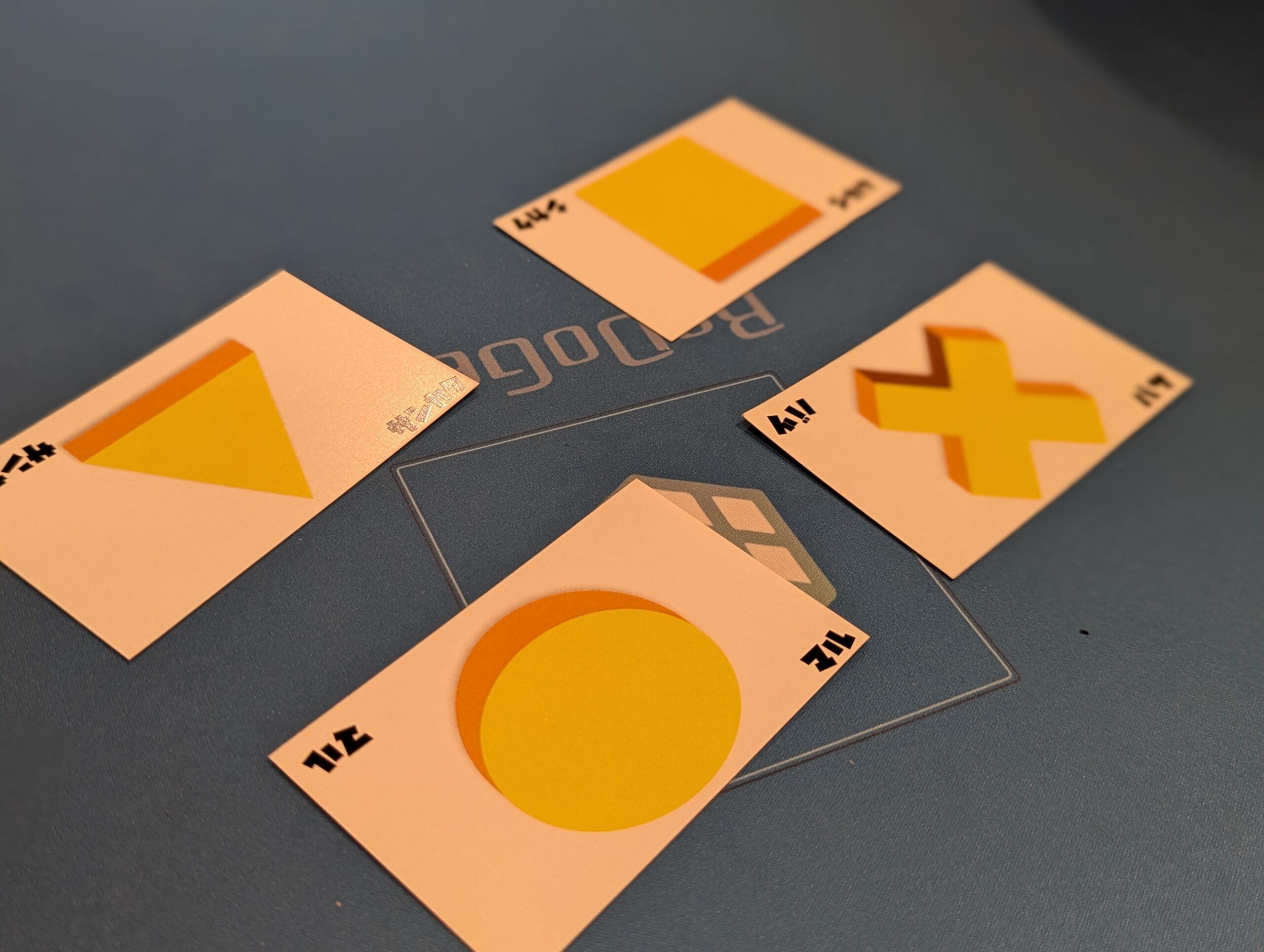

そうやって獲得したリソースや部屋をコストとしてカードをプレイする。

カードによって、即時、永続ボーナス、またステータスを獲得して、より強力なカードを出していく拡大再生産。

ステータスアイコンの種類が9種類もあって中々条件がそろわなかったり、孵化ごとに必要な食料集めが大変だったり、初回は中々思い通りにいかない!

最近のゲームには中々ない厳しさで、それが面白い!

拡大再生産のゲームだから逆転が難しいんだけど、ゲーム終了トリガーが早めに設定されていて、スパッと終わるのも良い!

評価7と迷ったけど、カード効果が不用意に多すぎる印象を受けたのでこの評価・・・