1本に収束する川でセットコレクション。

ギミックが特徴の台湾発のボードゲーム。

12本の川が下に降りるごとに合流して最終的に1本の川になっているメインボード。

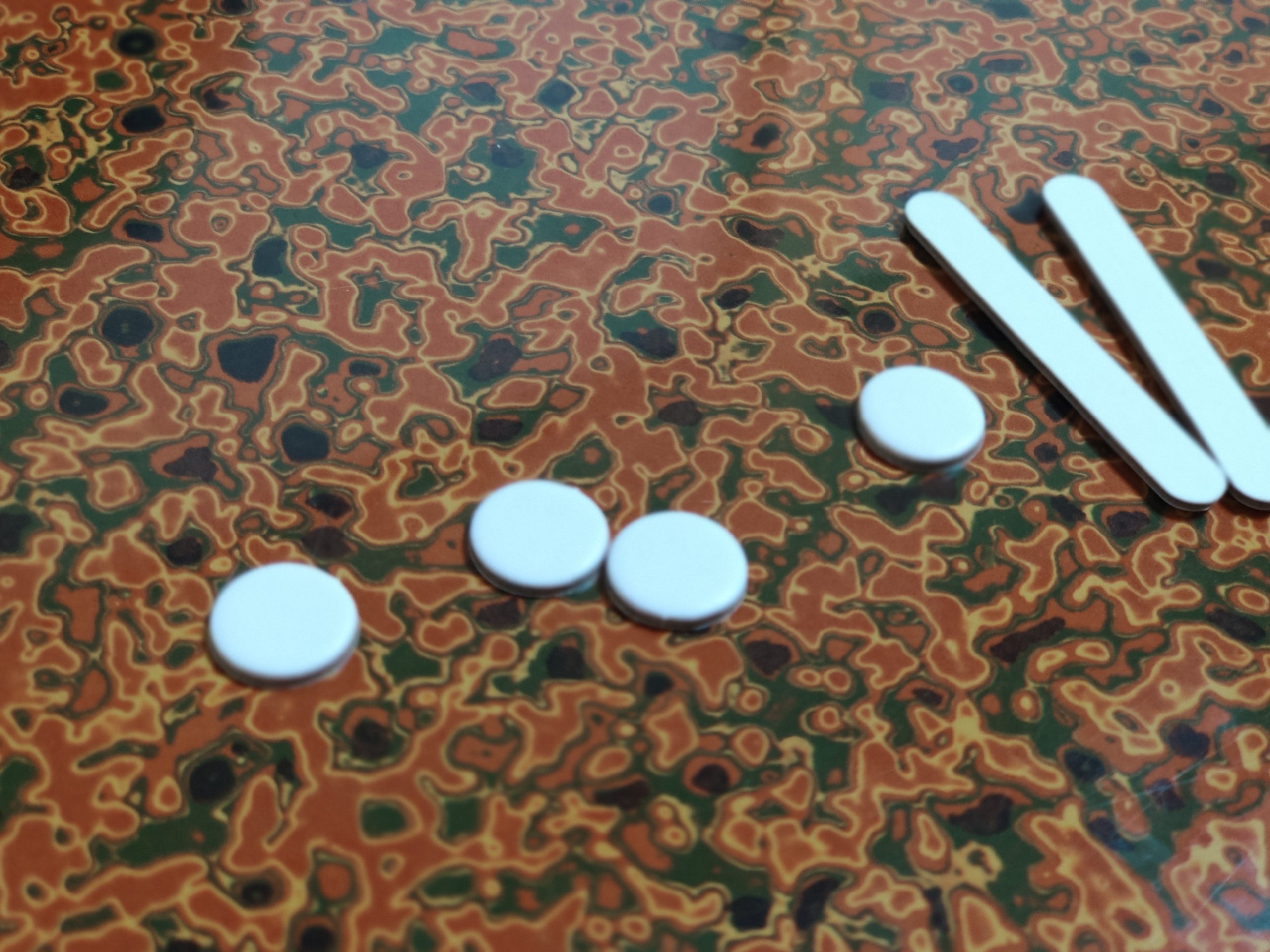

各川の一番上に玉がセットされる。

川のいずれかの場所に自分のストッパーを置いていき、全員が3本ずつストッパーを置くと、玉を転がす。

自分のストッパーに玉の中から1つだけを獲得し、他の玉は下流に流れる。

ストッパーは川以外に村にも配置でき、ここでは人物タイルを獲得できる。

人物タイルは玉を集めることで得点を生み出すセットコレクション目標。

ギミック以外には何の工夫もない・・・

ギミックの方も、予想外の動き!とか、ゲームシステムへの寄与は一切なく、ただの見せかけ・・・

小さい子供向けゲームとかなら、理解できるけど。

対象年齢10歳以上で、これはちょっといただけない・・