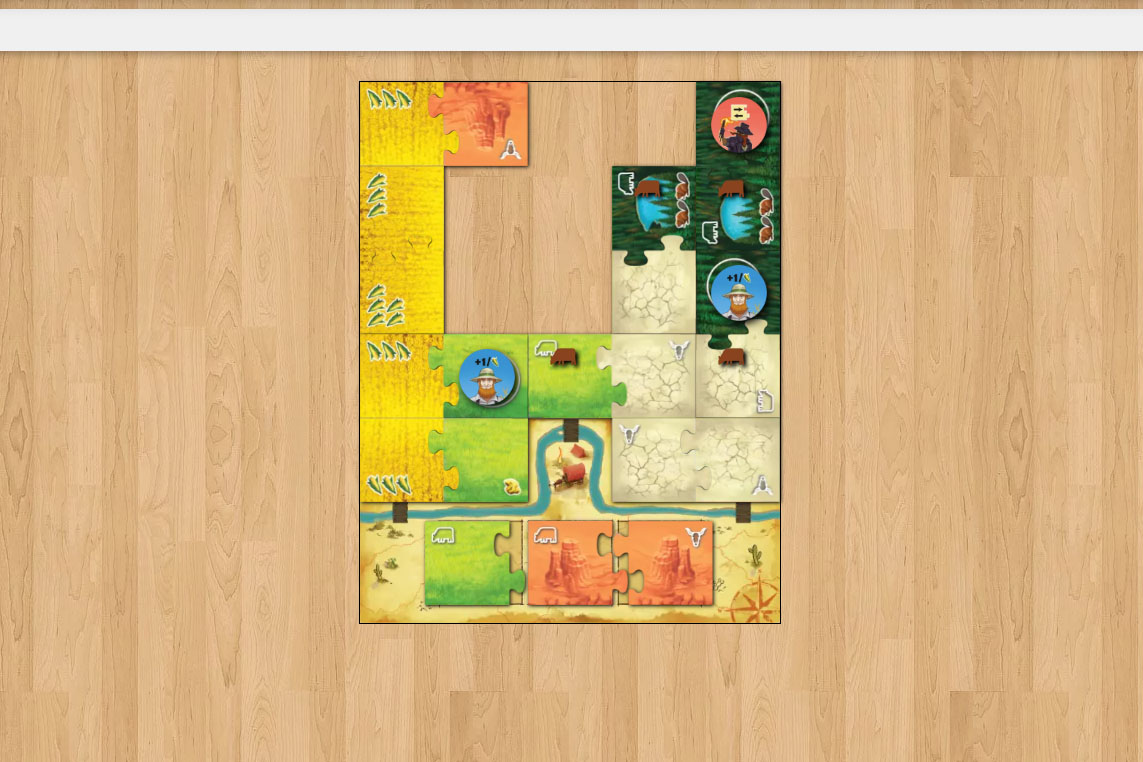

全員が同じロケットに乗って、遠くの惑星を目指す。

クニツィアの作った「クラウド9」。

BGAでプレイ。

1人がキャプテンになって、他のプレイヤーはいつ降りるか判断!ってのいうのは同じ。

カードを持っているかどうかのブラフ要素は無くなり、純粋にダイスロールでバーストするか否かに賭ける感じになっている。

マスごとに使えるダイス目が記されていて、使えるダイス目が一個も出なかったらバースト!

使えるダイス目が出たら、使う目を選んで、その目のダイス全てを消費して、出目合計だけ前進する。

これだけだと、全員フラットで面白く無いので、乗組員毎に特殊能力を持っている。

キャプテンから順番にどの乗組員を乗せるかを決めていくので、キャプテンがやる気ありそうなら、相乗りで良い乗組員を乗せたり、逆に妨害しやすい乗組員を乗せたりする。

「クラウド9」よりも起伏があって面白い!

が、個人的にダイスバーストは苦手なジャンルなので、この評価。

オンラインだとダイスロールが素っ気ないのもマイナスに働いたかも・・・