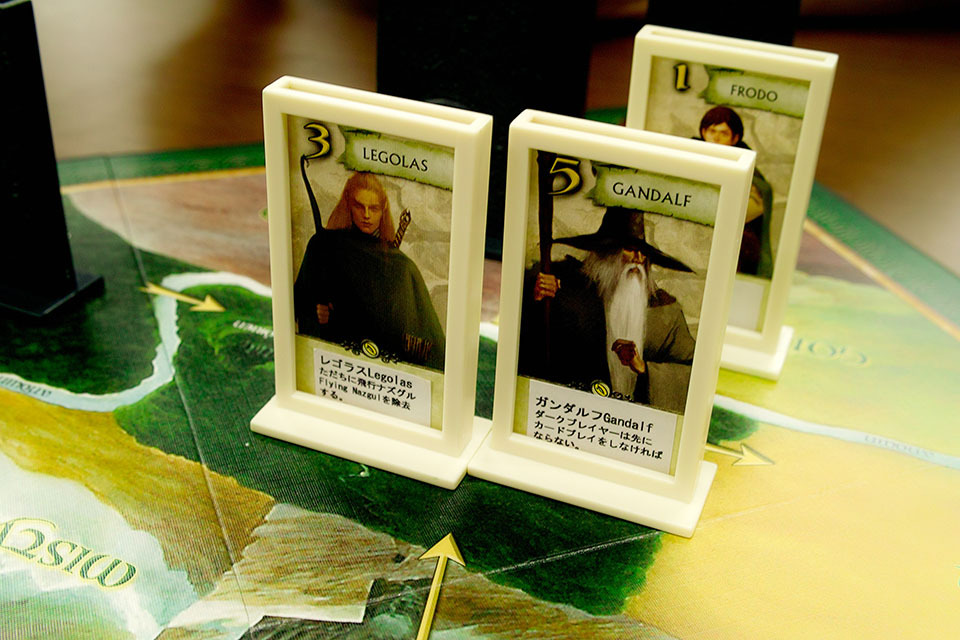

クニツィア軍人将棋。

・

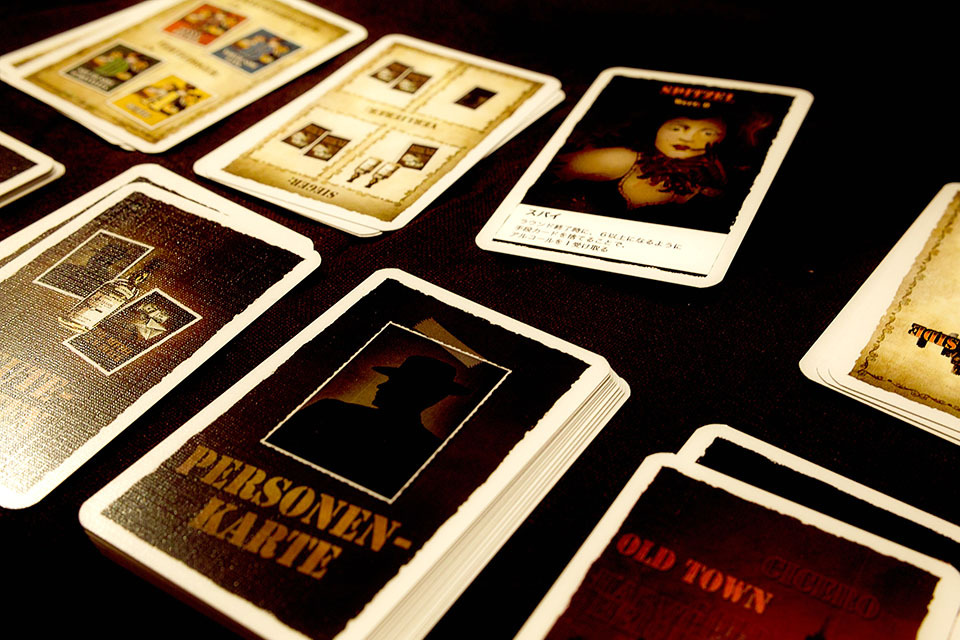

いきなり欠点を上げると、キャラクター毎にある特殊能力と、それに伴う例外処理。

ルールに書かれた膨大な特殊能力を見て「もうヤラン!即売る!」となったが、溢れでるボードゲーム愛でなんとかプレイに漕ぎつけた。

・

で、プレイしてみると、さすがクニちゃん!原作の雰囲気を崩さずに上手くまとめている。

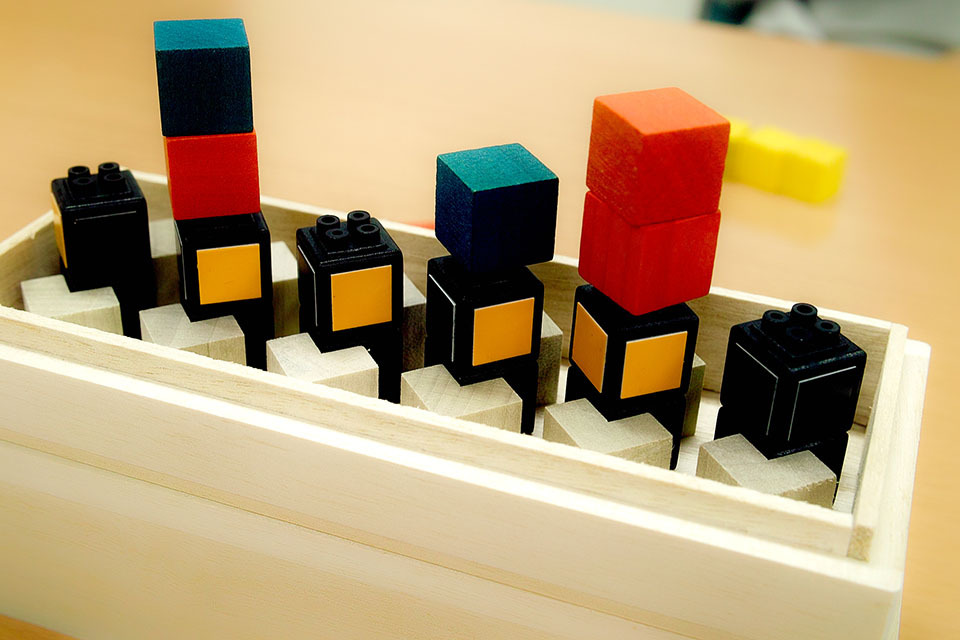

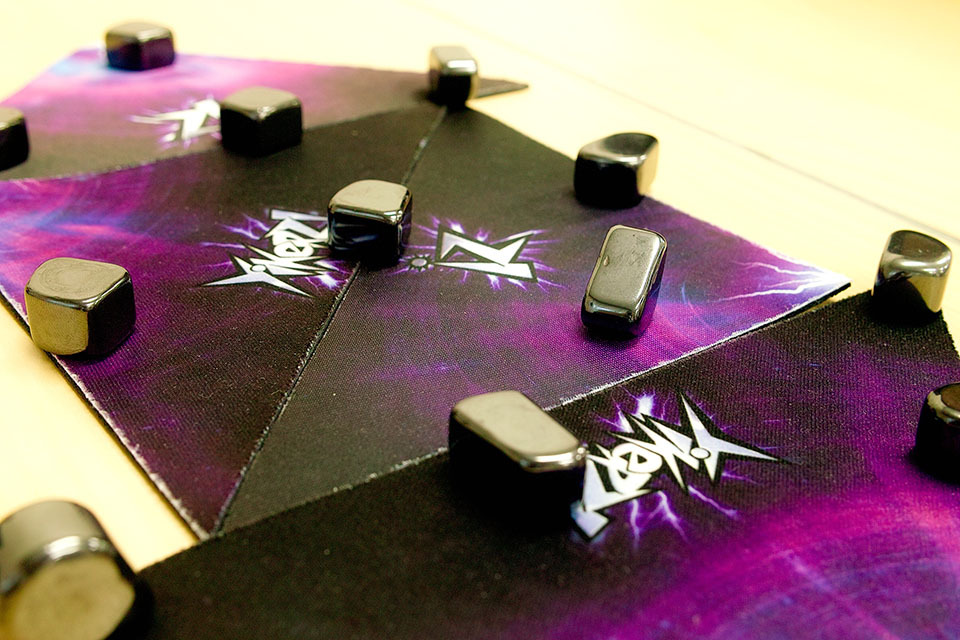

前にしか進めない移動システムと、端が狭まり中間が広がるマップ構造が、思いのほか戦略性を高めている。

・

特殊能力も原作を元にしているぽいので、原作ファンならすんなり頭に入ってて来るんじゃないかな?

指輪物語の映画、開始30分で寝た私には無理でしたが・・・

ゲーム中は終始、サマリーと盤面を行ったり来たり。

原作の知識、あるいはサマリが必須。